Тема возникла не случайно и многие, которые с ней встречались, вспоминают о ней, как о кошмарном сне, с реальными большими репутационными и финансовыми потерями. Содержание проблемы будет изложено на примерах двух ЧОО (из Ставропольского края и Московской области).

И так, по сути дела по ЧОО из Ставрополья. Учредитель данного ЧОО оспаривал свое конституционное право на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбору вида деятельности и профессии. После долгих тяжб (длившихся с осени 2020 года по лето 2021 года) в разных арбитражных судебных инстанциях и прокурорских проверок, он подал жалобу в Конституционный суд РФ (далее КС РФ) на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 151 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Причиной жалобы послужила неудовлетворенность решениями предыдущих судов, определивших, что для него, как учредителя (участника) частной охранной организации данный вид деятельности не является основным.

Следовательно, нарушены положения части четвертой статьи 151 Закона РФ № 2487-I и в соответствии с частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ Арбитражный суд Ставропольского края выносит обвинительное решение о привлечении ЧОО к административному наказанию в виде предупреждения.

В Определении КС РФ приводятся слова из представленных в его адрес материалов: «Как указали арбитражные суды, в ходе прокурорской проверки было установлено, что учредитель (участник) ЧОО из Ставрополья выступает одновременно индивидуальным предпринимателем и учредителем автономной некоммерческой организации, основным видом деятельности которой является деятельность по дополнительному профессиональному образованию, а потому охранная деятельность для него не является основной, и наличие у ЧОО такого учредителя (участника) является нарушением лицензионных требований».

КС РФ, изучив представленные материалы, не нашел оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. В данном случае отказ правомерный. Однако, если бы арбитражные суды и прокуратура надлежащим образом провели исследование вопроса, как рекомендует КС РФ, а не просто констатировали факт участия в нескольких юридических лицах ЧОО из Ставрополья, то не возникла эта жалоба. Но об этом чуть ниже.

Пока ставим здесь точку в первой истории, и переходим ко второй, чтобы проследить взаимную связь и логическую цепочку этих двух событий.

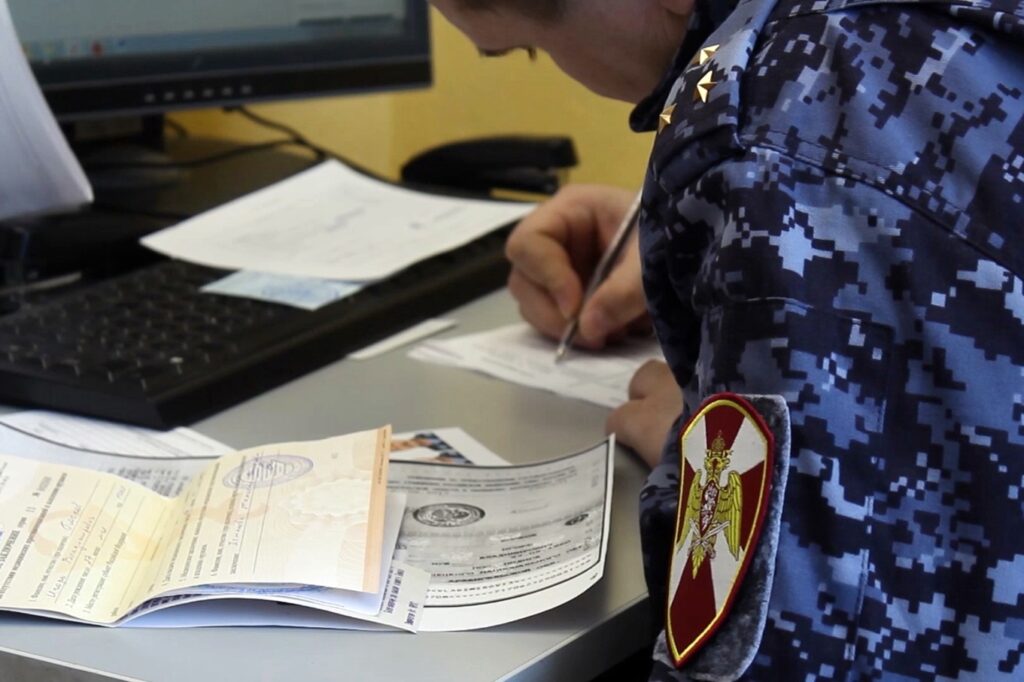

Подобное происходит с ЧОО из Подмосковья в 2022 году. Весной, за месяц до истечения срока лицензии, руководитель ЧОО подал заявление и документы на продление лицензии на осуществление частной охранной деятельности (далее – ЧОД). Отдел ЛРР назначает выездную проверку. Однако, не дождавшись проверяющего, директор ЧОО сам прибывает в ОЛРР, где ему предъявляется уже подготовленный акт проверки ЧОО, с указанием выявленного нарушения лицензионных требований участником Общества (ЧОО), касающегося вопроса занятия другими видами деятельности помимо частной охранной. Очевидно, что инспектор ОЛРР, не проводя исследования, выносит определение, что охранная деятельность учредителя (участника) ЧОО является не основной, и делает заключение об отказе в продлении лицензии. Учредитель (участник) ЧОО на момент «выездной» проверки действительно являлся участником еще в двух юридических лицах, которые длительное время не вели финансово-хозяйственную деятельность.

Далее Руководитель ОЛРР, не вникая в существо нарушения, выявленного его подчиненным, и не запрашивая от директора ЧОО письменного объяснения (а на тот момент участник ЧОО уже вышел из этих двух юридических лиц), принимает решение о подаче в Арбитражный суд Московской области заявления о привлечении ЧОО к административной ответственности. Учредитель (участник) вместе с директором ЧОО до начала заседания отправляет в суд пояснительную записку с полным и детальным разъяснением по существу вопроса.

Судья Арбитражного суда, не принимая во внимание доводы ответчика и без вызова сторон, выносит обвинительное решение о привлечении ЧОО к административной ответственности в виде предупреждения. Опять очевидны формализм и нежелание представителей Фемиды предметно рассматривать такого рода дела.

Вместе с тем, согласно положениям статьи, по которой были привлечены обе ЧОО (часть 3 статьи 14.1 КоАП РФ) предусматривается ответственность, в том числе в виде штрафов: для должностного лица 3000-4000 рублей, для юридического лица 30000-40000 рублей. Сказать, что наши коллеги легко отделались, можно крайне условно. Пройти все эти круги «ада» не каждый сможет и захочет. В большинстве случаев, многие руководители так и поступают, не хотят длительных тяжб, сдаются…

Правильно ли это? Надо ли отстаивать свои интересы и закалять себя как настоящего предпринимателя-бойца, идти до конца, бороться за свою честь и дело или пресмыкаться и безвольно нестись по волнам нашего непредсказуемого предпринимательства, по принципу «куда вынесет», а «там – будь что будет…».

Так почему же Редакция поднимает эту тему?

Один из основополагающих принципов конституционного строя РФ, закреплен в ст. 10 Конституции РФ: государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из ветвей власти самостоятельна и независима в реализации своих полномочий; ни одна из ветвей власти не может принять на себя осуществление функций другой ветви власти. Все государственные органы действуют в рамках своей компетенции. При этом все ветви власти взаимосвязаны, взаимодействуют и образуют единый государственный механизм.

А если все три ветви власти «сбоят»? «Что делать»? Обращаться в средства массовой информации, искать правду и справедливость. Именно поэтому СМИ называют четвертой властью. Потому что сила их воздействия на человеческое сознание поистине огромна. Первые три ветви власти (законодательная, судебная и исполнительная) наделены определенными полномочиями. Они обладают властью по закону. А СМИ властвуют над человеческими умами, что не менее значимо. И не реагировать на публикации СМИ власти себе дороже. По сути СМИ – это обратная связь между народом и властью.

Поэтому Редакция в рамках этой самой обратной связи и поднимает вопрос о ненадлежащем, на наш взгляд, отношении органов власти к такой простой проблеме.

Законодательная власть допустила в четвертой части статьи 151 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» такое понятие как «основной вид деятельности». Это понятие не имеет легальной дефиниции в нашей стране (дефиниция – краткое логическое определение какого-либо понятия, содержащее наиболее существенные его признаки, – прим. Редакции). Это фиксирует КС РФ в своем Определении. Считаем необходимым редактировать предъявляемое требование до однозначно понимаемого всеми, в том числе и представителями исполнительной власти.

Исполнительная власть, в нашем случае представлена сотрудниками ОЛРР Росгвардии. В Московском случае при проведении внеплановой выездной проверки инспектор ОЛРР провел ее без выезда, как выяснилось, в день вручением Акта был подготовлен и Протокол об административном правонарушении. Такие действия ОЛРР не соответствуют положениям Приказа ФСВНГ РФ от 30 ноября 2019 г. № 395 «Об утверждении административного регламента ФСВНГ РФ по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ в области частной охранной деятельности», где проверка может длиться до одного месяца (ст. 17.2 Приказа).

Почему ОЛРР Росгвардии не выдал Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (ст. 12.2 приказа)? Почему не ознакомили директора ЧОО с Протоколом об административном правонарушении (ст.12.3 приказа)?

В Приказе четко прописано: «Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае выявления при проведении проверки нарушений охранной организацией обязательных требований является оформление на бумажном носителе предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, в случае выявления административного правонарушения – протокола об административном правонарушении …» (ст. 69 приказа). Таким образом, в данном случае очевиден факт игнорирования собственного Регламента.

Далее суд на основе представленных документов и без надлежащего исследования, как рекомендует КС РФ, рассматривает дело «по существу» «без вызова сторон», не вдаваясь в тонкости и перипетии этого самого дела. Вот выдержка из Определения КС РФ по делу ЧОО: «Суды на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела вправе оценить характер иных видов деятельности учредителя (участника) частной охранной организации с точки зрения степени вовлеченности лица в их осуществление. Это, в частности, относится и к разрешению вопроса о том, вступает ли в противоречие с указанным требованием выполнение лицом, являющимся учредителем (участником) частной охранной организации, функций учредителя некоммерческой организации, в том числе с учетом уставных целей последней». Более того, еще одна выдержка из того же Определения: «По буквальному смыслу части четвертой статьи 151 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а также с учетом ее действия во взаимосвязи с его иными положениями требование осуществления частной охранной деятельности в качестве основного вида деятельности не предполагает для учредителя (участника) частной охранной организации абсолютного запрета на занятие иными видами деятельности».

В итоге, чтобы настоящая тема была шире исследована за рамками приведенных примеров ждём ваших откликов, после чего вместе с нашими экспертами мы подготовим методические рекомендации для вашей практической работы.

Материал подготовлен при участии главного редактора Каплина Д.В. и эксперта Макарова В.Б. по обращениям наших читателей.